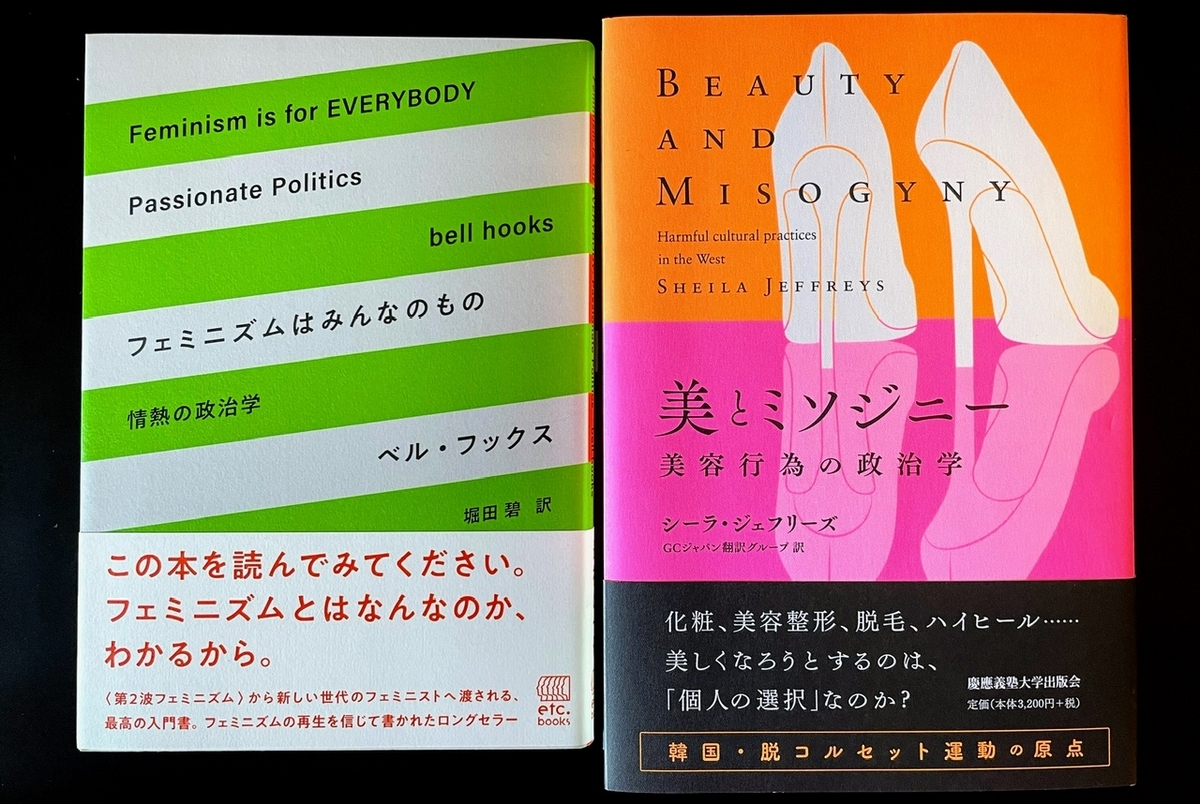

今週の読書。

どちらの著者も、1970年代から活躍してきたラディカルなフェミニストだということが共通点。近年の何でもありなフェミニズムを危惧し、本質に立ち返ることを提起している。

美容行為にまつわる諸問題を、性差別の支配構造から分析している。主張としては、

化粧やハイヒールなどの美容行為は女性にとって有害であり、女性の従属的な地位から作られたもので、それを維持することに役立っている。(新版序文)

西洋で女性の地位が本格的に向上するには、この男性支配の砦を打ち破らなければならない。(終章)

まず、結構難解な本だった。理由としてはいくつかあり、まずは自分の知識的な問題。英語をカタカナにしただけの専門用語が頻出で、意味や概念がよく分からない。検索しながら読んだ。

次に、文章自体の難しさ。けっこう物々しくて、一文が長い。翻訳に寄るところもあると思うが、前後の文の関係が分かりにくい。

そして、他の主義主張との関係性が見えにくい。著者の文献が日本語に翻訳されるのは本作が初とのことで、あまり参照されてこなかったことも影響しているのかもしれない。それにしても、作中で引用されている文献が何を言っているのかよく分からず、著者がそれに賛成なのか反対なのかも読み取りにくい。何となくは分かるが、詳細は謎な部分も多かった。

中身については、有害な美容行為として極端な例ばかりが取り上げられているように見えた。しかし読み進めるうちに、簡単に転げ落ちてしまいそうなものにも思えてきた。そそのかされたり、歯止めがきかなくなったり、常識だからと疑わなかったり。変なのに引っかからないように、知識を持っておくという意味では重要である。

難しいのはバランスだなあ。2000年代以降、「女性が個人的な選択を行使し、自分自身のために着飾ることでエンパワーされる」という個人の選択と自己責任に傾いた考え方が主流となり、有害な美容行為や利益主義の美容科医を正当化することに使われてきたとされる(リベラル/ポストモダン・フェミニズム)。

それに対して著者の思想によると、有害な美容行為のない世界では「外見により性的な差異/服従が生み出されることはなくなる。女性が自分のために体に施す身体的ケアは、男性の性的関心に奉仕するためのものではなくなる。もし女性がスカートを履くことを選択するとしても、それは強制されたものでなくて、快適さや特定の活動に適しているという理由からである」とされている(ラディカル・フェミニズム)。

著者の言う性的な「差異/服従」の文化を覆したとしても、愛と性と美への欲望や承認欲求に捕らわれることなく人は判断できるのだろうか?犯罪は抜け道に流れていくとか、権力は別の構造に置き換わるとか、そんなふうにもなりそうだと考えた。

自分の場合に当てはめても、価値観と行動を変えるのは容易ではないと思える。マナーとして化粧するのは面倒だけど、コスメを選んだり体のケアをしたりするのは好きだし。医療レーザーで全身脱毛したけど、めっちゃ便利なのでやってよかったと思っているし。日本の価値観にどっぷりつかっている。

でも美容整形は到底やる気にならない。崩れていく様子や失敗例が怖すぎる。そもそもそんなモチベーションもお金もないし、維持するのが面倒なのだけれど。人間ドックのときも「胸にシリコンを入れていないか」のようなチェック項目があるし、もしやっていたとしたら記入するたびに自己嫌悪に陥りそう。一度やるとやめられなくなって、その苦しみから抜け出せなくなるのも怖い。

一旦は、自分が本当に満足できることなのか、メディアでばら撒かれる価値観に踊らされていないか、ということを意識しようと思った。

また、実際問題としてすぐに変えるのは難しいけれど、「確かにこれはいらんな」と思えることを無くしていくムーブメントが起こったら、積極的に便乗するフォロワー戦略も取りたい。

フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学

こちらは易しい本。上の『美とミソジニー』の前提となる考え方が記されていた。こちらを先に読んだ方がよかったかもしれないと思う反面、後から読んだことで不明点が解明される形で理解が進んだ部分もある。

フェミニズムの「最初の一冊」としてアリだと思うが、アメリカにおけるフェミニズムの変遷に沿って語られているので、馴染みがなくて少し取っつきにくいかもしれない。何冊かフェミニズムの書籍に触れてみて、そこでわいてきた疑問を解消するためにはとても有用である。

今更だけど、自分の理解があやふやだったとよく分かった。「フェミニズムとは政治的な運動である」といったくだりを読んで、本日紹介の二冊ともに「政治学」と入っていることに納得。そして、フェミニズムの定義は「性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動」ということを確認できた。男か女か、大人か子供か、異性愛か同性愛か、といったことに限らず、あらゆる性差別的な意識と行動を問題にしている。

公式な区別はないが、大きく前半と後半に分かれるように見える。前半(第八章まで)は「フェミニズムと階級闘争」が軸。フェミニズムが特権階級のエリート女性(その多くは白人)を主役としたものになってしまい、労働者階級の貧困女性(多くは有色人種)の問題は無いものにされてしまったこと。さらに、それらエリート女性は既得権益のある男性と手を組み、都合のいい施策ばかりを押し進めていること。また、フェミニズムが学問となることで、実践からの思想は顧みられなくなり、インテリによる内輪だけの難解な理論になってしまったこと。

後半は「フェミニズムの功績と可能性」について。現在の「白人史上主義的で資本主義的な家父長制」による支配構造を根本から変え、相互扶助と平等に基づくシステムを作ることが、誰もが解放され互いを尊重できる世界へとつながると説いている(要約すると理想論感がすごいけど)。これまでにフェミニズムが、人種差別や家庭内暴力について考え直すための道を切り開いてきたこと。今後は、男性の抱えるジェンダー不平等、育児と教育、結婚とパートナー関係などを大きく変える可能性にあふれていることが語られている。

「フェミニズムにもいろいろある」とされて、ライフスタイルとしてのフェミニズムや、特権を得た女性にフォーカスしたパワー・フェミニズムが大きく取り上げられるようになったと書かれてている。そう言われて、自分にも局所的にしか見えていないことや、偏ったイメージを持っていることがあると改めて思った。主に女性活躍とかダイバーシティとか。

フェミニズムの支持者になるには、フェミニズムを知り、フェミニズムを選び取るという自覚的な選択をしなければならない。

女性はフェミニストになるために、何よりも自分自身の内面化された性差別主義と対決しなければならない。(第二章より)

これらもまた難しい。見て見ぬふりをするのは一番いけないと考えさせられる。自分にできることは限られているけれど、今はもっと知ることから続けたいと思う。いろんな人が書いたいろんものを読みたい。